차의 풍미는 찻잎이나 물의 온도만으로 결정되는 것이 아닙니다. 찻잔의 재질, 즉 ‘태토(胎土)’ 또한 맛과 향, 나아가 음용자의 감각에 지대한 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 이 글에서는 백자, 자사, 검유(건요), 청자 등 대표적인 찻잔의 태토를 중심으로, 각각이 차의 풍미와 경험에 어떻게 작용하는지를 살펴봅니다.

백자: 차 본연의 향과 색을 섬세하게 살려주는 그릇

백자 찻잔은 주로 고령토(高嶺土)를 사용해 만듭니다. 고령토는 순도가 높고, 소성 후에는 순백색에 가까운 반투명한 질감을 띠게 됩니다. 덕분에 백자는 차의 색과 향, 맛을 있는 그대로 드러내는 가장 중립적인 찻잔으로 여겨집니다.

이러한 특성은 특히 화차나 녹차처럼 향이 섬세하고 색이 아름다운 차에 잘 어울립니다. 태토가 향을 흡수하지 않기 때문에, 차의 본래 향을 깨끗하게 느낄 수 있고, 시각적으로도 백자의 청아한 이미지가 다도(茶道)의 품격을 높여줍니다.

자사: 부드러운 포용력과 원숙한 감각

중국 이싱(宜興)의 자사(紫砂)는 중국 차문화에서 가장 잘 알려진 다기 중 하나입니다. 자사는 일반적인 도토(陶土)와 달리, 광물 성분이 풍부하고, 고온 소성 후에도 미세한 기공이 남는 독특한 구조를 가집니다.

이 기공성 덕분에 자사 찻잔은 차의 향과 맛을 부드럽게 감싸주며, 전체적으로 온화하고 둥근 인상을 만들어냅니다. 또, 향이 찻잔 내부로 스며들면서 시간이 지날수록 찻잔 자체가 차의 풍미를 품게 되어, 사용할수록 더 깊은 맛을 느낄 수 있습니다.

특히 보이차나 무이암차처럼 풍미가 진하고 숙성된 차에 적합하며, 차와 그릇이 함께 ‘성장’하는 감각을 선사하는 것이 자사의 매력입니다.

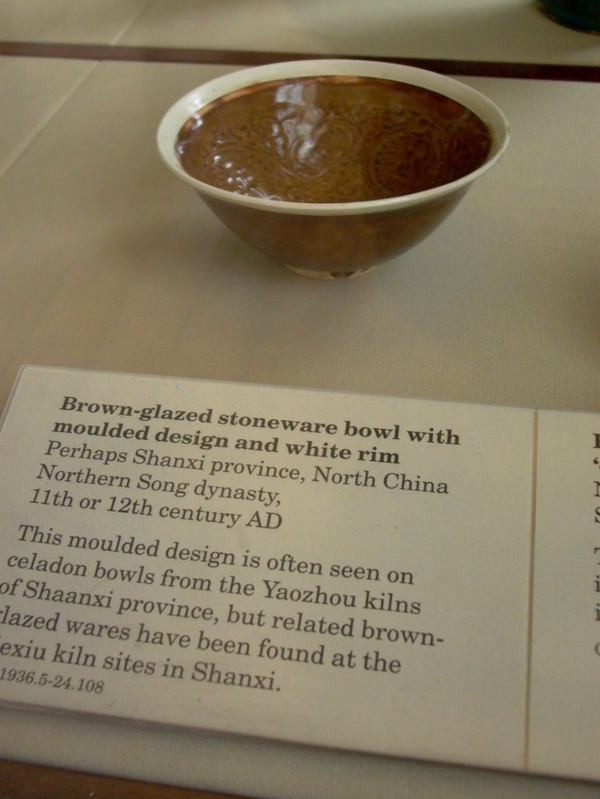

건요 검유 찻잔: 야성적이고 강렬한 미학

건요(建窯)에서 유래한 검유(黑釉) 찻잔은 송나라 시기에 번성한 찻잔으로, 농밀한 차인 무이암차나 노백차에 아주 잘 어울립니다. 이 찻잔은 철분이 풍부한 태토를 사용하며, 고온 소성 시 ‘유적(油滴)’이나 ‘요변(曜變)’과 같은 독특한 유약 변화가 나타납니다.

검유 찻잔은 소박하면서도 거칠고, 표면 유약과 함께 강렬하고 신비로운 시각적 감각을 전달합니다. 그 깊은 검은 빛은 찻빛을 선명하게 부각시키며, 마치 우주를 들여다보는 듯한 몰입감을 줍니다.

송나라의 문인들이 애용했던 역사도 있으며, 특히 ‘전다(點茶, 가루차를 거품 내어 마시는 방법)’에 적합한 그릇으로 여겨졌습니다. 오늘날에도 역사성과 예술성으로 인해 많은 다인들에게 사랑받고 있습니다.

청자: 온화한 색감과 섬세한 향미의 조화

청자 찻잔은 연한 청록빛 유약이 특징인 다기로, 특히 용천요(龍泉窯) 청자가 유명합니다. 태토에는 미량의 철분이 함유된 정제된 점토를 사용하며, 고온 소성을 통해 투명감 있는 푸른빛이 나타납니다.

청자는 그릇으로서의 아름다움과 차의 섬세한 맛과 향을 균형 있게 조화시키는 특징이 있습니다. 부드럽고 온화한 시각적 감각은 백차나 경향의 우롱차와 잘 어울리며, 미묘한 향의 변화를 온전히 감지하고자 할 때 적합합니다.

또한 매끄러운 촉감과 은은한 색감은 다실의 분위기를 아늑하게 감싸주며, 차를 마시는 행위가 오감으로 즐기는 예술임을 다시금 깨닫게 해줍니다.

시간을 만지는 감각

태토는 각각 독자적인 기질과 표정을 가지고 있습니다. 이는 찻잎마다 개성이 다르듯, 찻잔 역시 이야기와 의미를 지닌 존재임을 보여줍니다. 알맞은 차와 찻잔이 만났을 때, 이는 단지 미각을 넘어서 문화적 아름다움, 그리고 시간을 초월한 대화를 만들어냅니다.

자사 찻잔을 손에 쥘 때, 만지는 것은 단순한 흙이 아니라 수백 년간 축적된 이싱의 도예 지혜입니다. 청자 찻잔을 부드럽게 어루만질 때, 느끼는 것은 온기뿐 아니라 천 년 용천요 가마불의 기억입니다. 건요의 유약을 바라볼 때, 비추어지는 것은 송나라 문인의 미적 감수성입니다.

빠르게 흘러가는 이 시대 속에서, 손끝과 찻잔의 태토 사이의 조용한 대화에 귀 기울여 보세요. 그 온기 속에는 시간을 넘는 감각의 경험이 숨어 있습니다.

다음에 차를 마실 때는, 꼭 찻잔의 태토에도 주의를 기울여 보세요. 그 질감, 색감, 무게, 그리고 차와의 조화 속에서, 당신은 작은 우주와도 같은 세계를 발견하게 될지도 모릅니다.